サブリース契約をご存じでしょうか。

サブリース契約は不動産投資における有効なアパート経営手法の1つです。

サブリース契約の特徴は、空き部屋の有無にかかわらずオーナーに賃料を保証するということです。そしてその保証賃料は満室想定家賃収入のおおよそ80~90%に設定されることが多いです。空室リスクがなく、収支を安定させたいという人にとっては大きなメリットでしょう。

しかし、ご自身もしくは管理会社によって満室稼働できる場合は、満室賃料よりも低い収入になるため収益性が低いとも言えます。さらに、サブリース契約では、オーナーとサブリース業者の間で貸主と借主の関係が成り立つという特徴があります。貸主と借主の関係では、貸主よりも借主の権利が保護されるため、サブリース契約でも、借主であるサブリース業者の権利が保護されます。それにより、貸主であるオーナーからの一方的な契約解約はできないという点が問題視されています。

本記事では、サブリース契約とは何か、そしてサブリース契約を検討する前に注意するべきことを解説いたします。

サブリース契約のメリットとデメリットを知ったうえで、自分に合った管理形態を選びましょう。

目次

1. サブリース契約とは

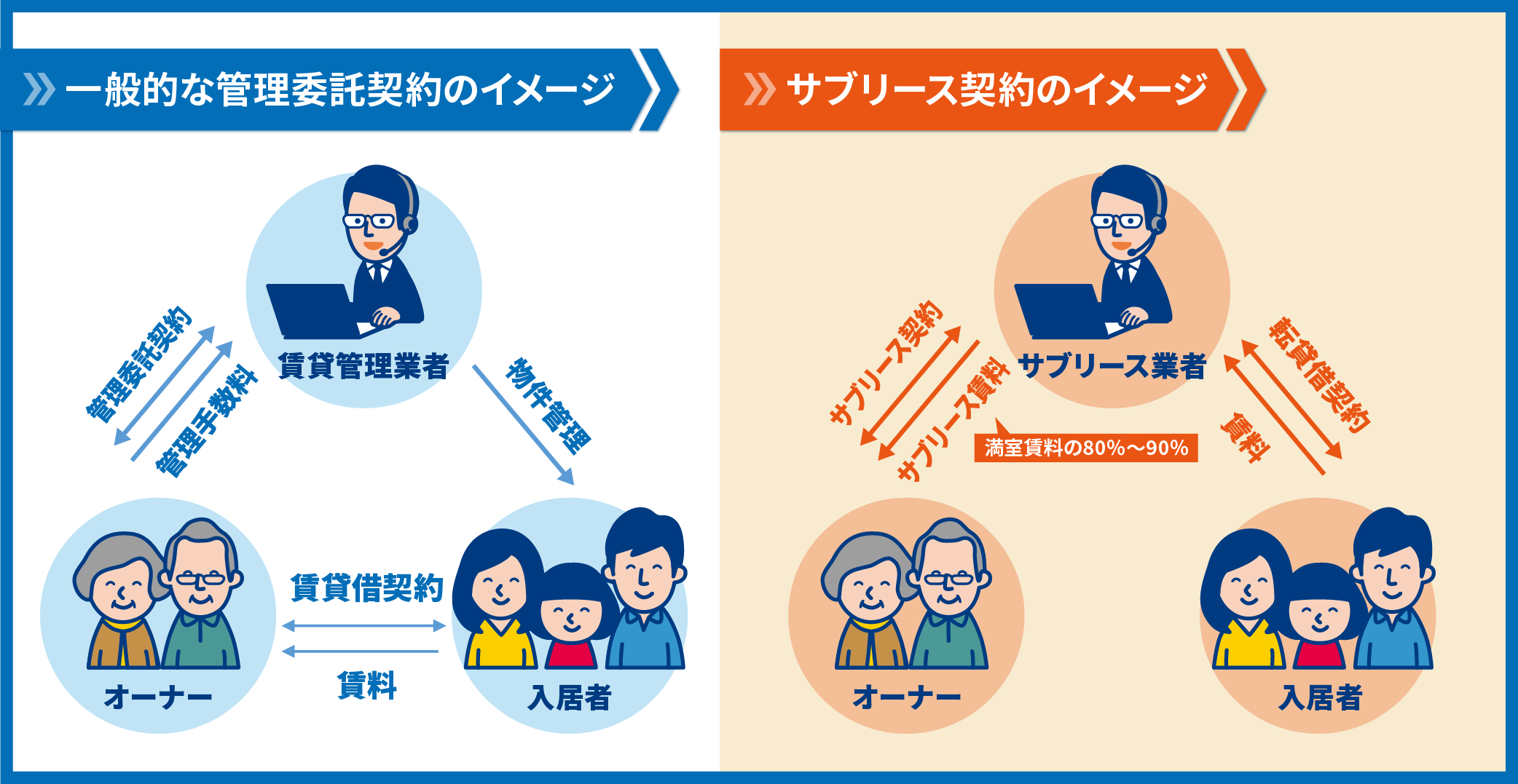

サブリース契約はサブリース業者がアパートのオーナーからアパートをまるごと借り上げし、それを入居者に転貸(又貸し)する形態です。

サブリース契約はサブリース業者とオーナー間で結ぶサブリース契約と、サブリース業者と入居者間で結ぶ転貸借契約の二つの契約のもと成り立ち、この点が一般的な管理委託と大きく違う点です。

一般的な管理委託では、オーナーと賃貸管理業者で管理委託契約を結んでいるのに対し、サブリース契約ではオーナーとサブリース業者では貸主と借主の関係が成り立ちます。

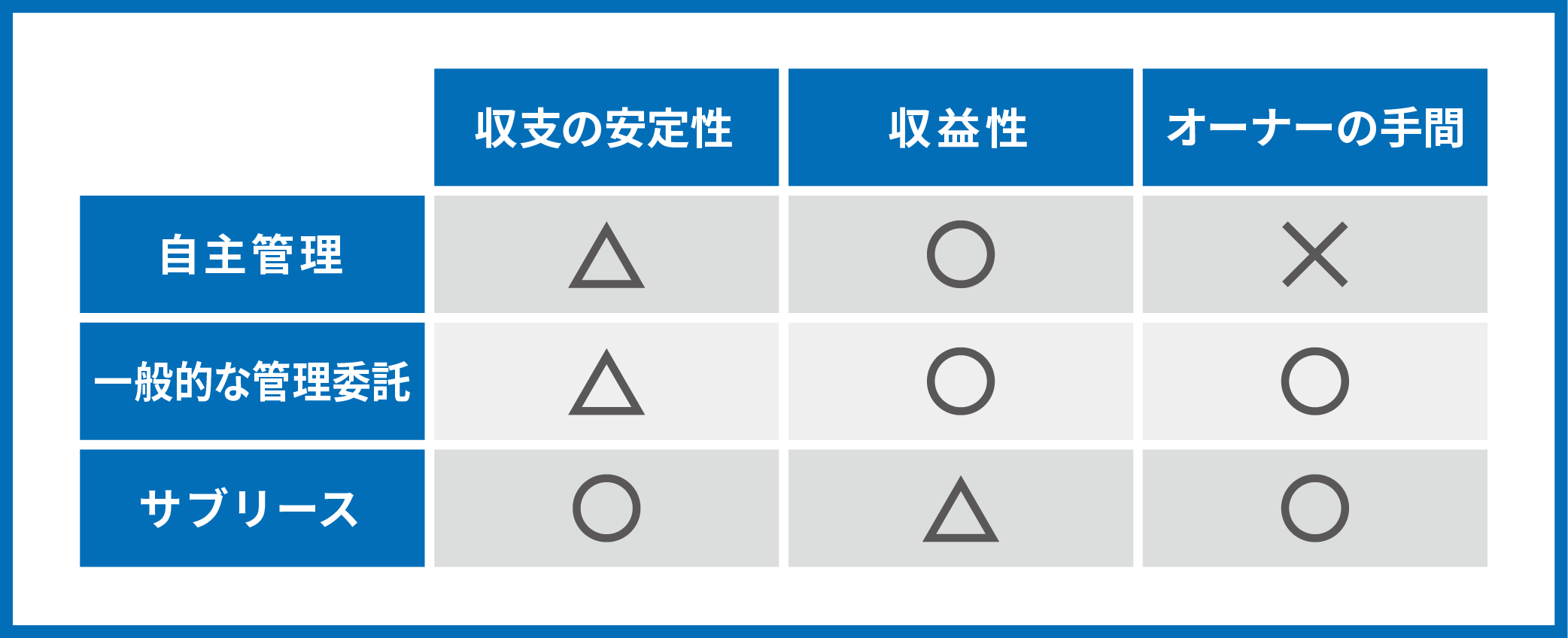

そもそも、アパートの管理には3つの形態があります。

- 自主管理

- 一般的な管理委託

- サブリース

・自主管理…アパートのオーナーがすべての管理業務を自分で行う管理形態です。管理費用などが抑えられますが、自分ですべてのアパート管理業務を行わなければならず、負担が大きくなります。国土交通省の調査では、すべてのアパート管理業務を自身で行っているオーナーは2割にとどまるようです。

・一般的な管理委託…アパート管理業務を不動産管理会社に依頼するものです。アパート管理業務の一部を依頼する場合やその全部を依頼する場合もあります。

・サブリース…サブリース業者がオーナーからアパートをまるごと借り上げ、それを入居者へ貸す形態です。空き部屋の有無にかかわらずオーナーに賃料を保証し、その保証賃料は実際の家賃収入のおおよそ80~90%になります。空室のリスクは防げますが、一般管理で満室稼働できる物件であれば収益性が低いとも言えます。

〇関連記事

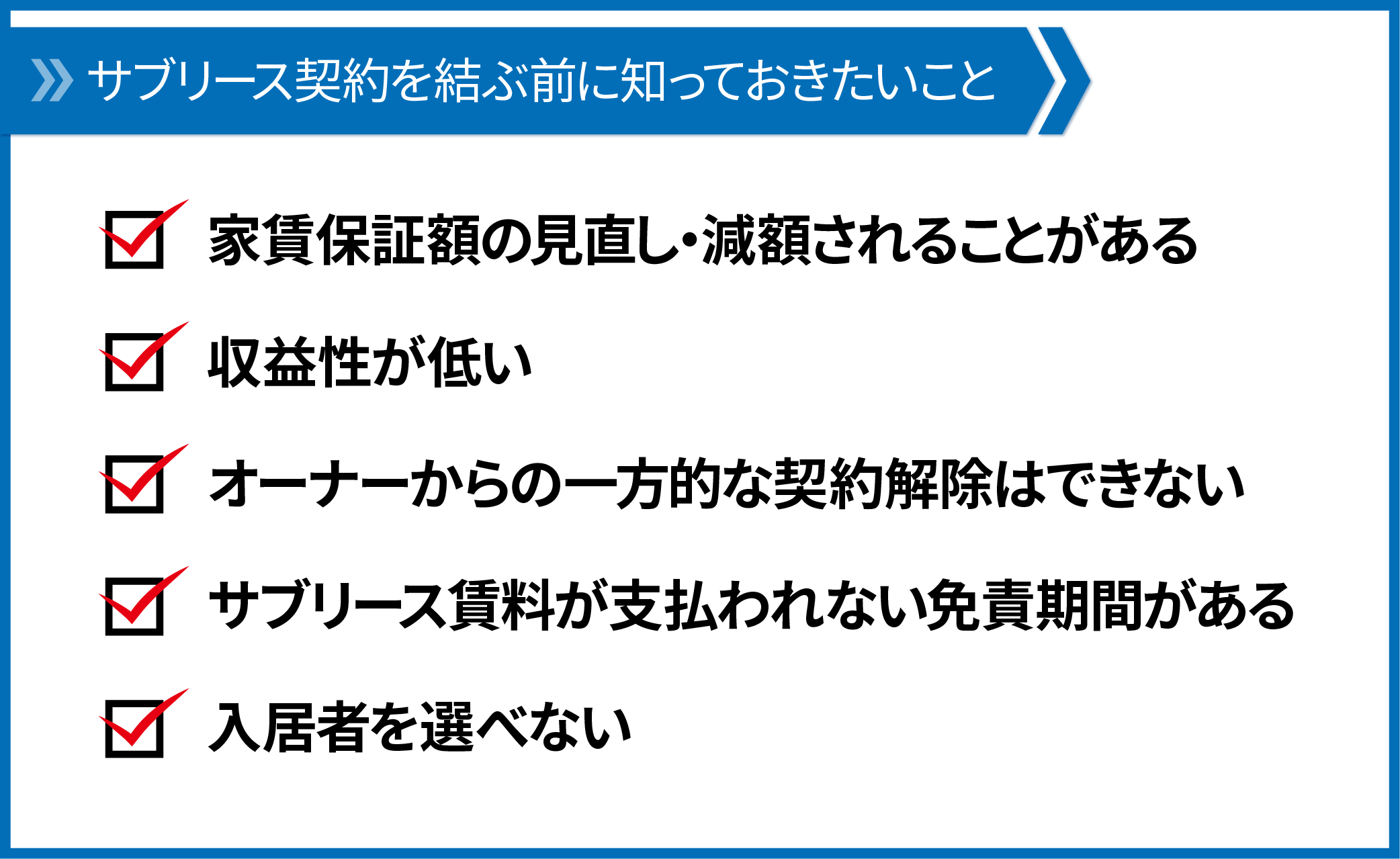

2.サブリース契約を結ぶ前に知っておきたいこと

安定収入を見込めるサブリース契約ですが、危ないという主張も多くみられるのは知っていますでしょうか。

本章ではサブリース契約を結ぶ前に知っておくべきことをお伝えします。

2.1. 家賃保証額(サブリース家賃)の見直し・減額がある

安定収入のサブリース契約と言っても、同額の家賃保証がずっと続くわけではありません。多くの場合、保証家賃の見直しが2年ごとに行われます。この見直しによって賃料が下がることがほとんどです。

この賃料見直しによってトラブルが発生し、問題視されています。とある会社では「10年間家賃を下げない」としながらその会社の経営悪化を理由にオーナーに賃料減額を求めたことで訴訟にまで発展しました。

2.2. 収益性が低い

サブリース賃料としてオーナーが受け取れる賃料は一般的に満室賃料の80~90%となり、残りの10~20%はサブリース業者が受け取ります。つまり、ご自身もしくは管理会社によって満室稼働できる場合は、満室賃料よりも低い収入になるため収益性が低いとも言えます。

また、サブリース業者の中には、家賃保証割合を相場よりも低く設定している会社もあります。

そのような会社と契約してしまえば、オーナーは本来受け取れる額よりも少ない賃料収入しか得られません。

2.3.オーナーからの一方的な契約解除はできない

まず前提として、サブリース契約は借地借家法が適用されます。

借地借家法では、貸主よりも借主の権利が保護されるため、サブリース契約でも、借主であるサブリース業者の権利が保護されます。それにより、貸主であるオーナーからの一方的な契約解約はできません。

サブリース業者にとって有利な契約形態になる場合もあり得るため問題視されています。

2.4.サブリース賃料が支払われない”免責期間”がある

サブリース契約においては、アパート新築後や入居者の退去後に免責期間が設けられていることがあります。この免責期間の間は、入居付けを行うための期間として、不動産管理会社は家賃保証を行ってくれません。

通常、この期間は1か月~半年程度で設定されています。この間はサブリース契約でも家賃収入を得ることができないので注意する必要があります。

2.5.入居者を選べない

サブリース契約では入居付けもサブリース業者で行うため、入居者を選べないことがデメリットとなります。

一般的な管理委託の形態であれば、不動産管理会社が探してきた入居希望者の入居可否をオーナーに確認します。一方、サブリースの場合はサブリース業者からのオーナー確認がない場合があります。

その場合、

・高齢者が入居し、自然死が発生してしまった

・外国人が入居し、入居者マナーが低下してしまった

等の問題が発生する可能性があります。(もちろん、上記の入居者が必ずしもこのようなトラブル・事件を起こすわけではありません)

その場合でも家賃保証には影響はありませんが、オーナーとして自分の物件に好ましくない入居者が入ってしまうことを避けられないのは、精神的にはマイナスになるでしょう。

また、サブリースが終了した後は、サブリース期間中に入居付けされた入居者とオーナーは付き合いをしなければなりません。

3.サブリース契約のメリット

2章ではサブリース契約の負の面に焦点を当てましたが、きちんとした不動産会社を選び、サブリース契約を結ぶことができればサブリース契約は有効な経営手法です。本章ではサブリース契約によるメリットをご紹介します。

- 管理事務はすべて任せられる

- 空室、滞納リスクを回避し安定収入を得られる

- 広告料・原状回復費の負担軽減

- 相続税対策に有効

3.1.管理事務はすべて任せられる

アパート経営においては、さまざまな管理事務が発生します。入居者募集、集金、契約更新、退去、建物メンテナンス等々…。そのすべてをオーナー一人で行うのは、アパート経営を専門で行っているようなオーナーでなければ難しいでしょう。

サブリース契約ではサブリース業者が管理事務をすべて行うため、オーナーはそうした事務の手間から解放されます。オーナーは、毎月サブリース業者から送られてくる送金の明細を確認するだけでよくなります。

3.2.空室、滞納リスクを回避し安定収入を得られる

一般的な管理契約では、アパートに空室があればその分オーナーの収入は減少します。一方、サブリース契約はサブリース業者がアパートをまるごと借り上げ、オーナーに賃料を支払います。

そのため、オーナーはアパートにある空室数に限らず、一定の家賃収入を得ることができます。相場としては、満室時の家賃収入の80~90%ほどを保証してくれるところが多いようです。

また、アパート経営においては入居者が家賃を払えない状況になってしまうことがあります。一般的な管理契約では家賃が滞納された分当然家賃収入は減りますが、サブリース契約においてはこの場合でも一定の家賃が支払われます。

なお一般的な管理委託契約の場合でも、入居者に家賃保証会社に加入してもらうことで滞納リスクに備えることは可能です。

空室や滞納がどれだけあっても家賃収入を安定して得られることは、サブリース契約の最大のメリットといえます。

3.3.広告料・原状回復費の負担軽減

アパート経営において、入居者の方が入居・退去を行うと多くの費用が発生します。入居者の入居が決まった際に仲介業者に支払うことになる広告料や、退去後に部屋をキレイにする際の原状回復費がその代表です。

入退去が発生するたびに生じるこれらの費用はオーナーにとって大きな負担となります。サブリース契約においては、これらもサブリース業者が負担することが(100%ではありませんが)多いため、入退去の際に発生する費用を抑えることができ安心です。

3.4.相続税対策に有効

サブリースには、相続税を抑える効果もあります。

アパートオーナーの方が亡くなり、相続が発生するとアパートに対して相続税が発生します。アパートの「入居率」が高ければ高いほど、アパートの相続税額は低くなります。これは、税金の世界では「人に部屋を貸している」ことが資産価値を下げると考えられているためです。

サブリース契約においては、この入居率が100%である、つまり満室であるとして相続税が計算されるため、相続税を抑えることが期待できます。

なお、不動産を通じた相続税対策はこちらの記事でも解説しています。

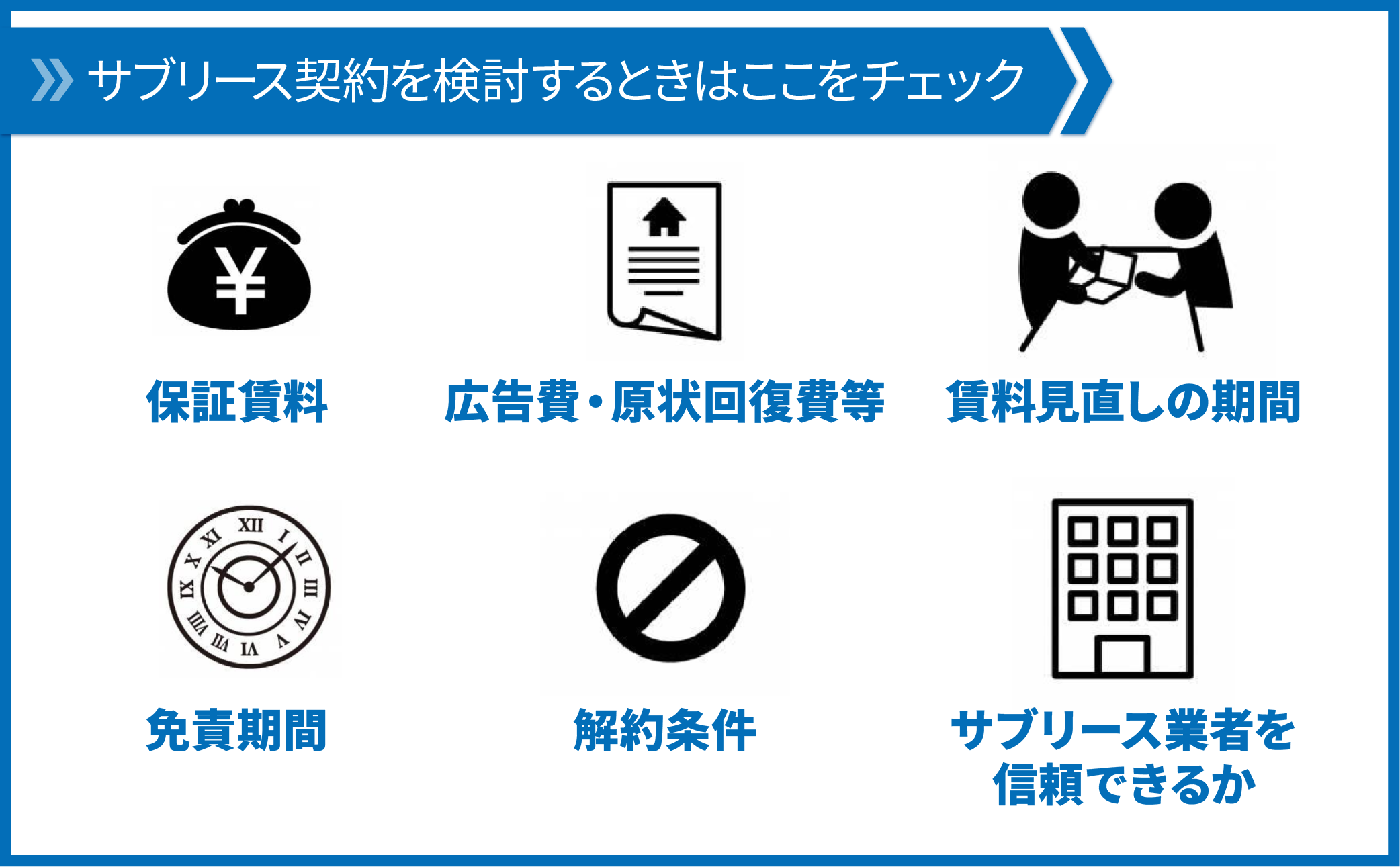

4.サブリース契約を検討するときのチェックポイント6選

これまでご説明してきた通り、サブリース契約には注意する点もありますが、正しく判断することができれば、いいサブリース契約を結びアパート経営を成功させることができます。

本章では実際にサブリース契約を検討する際はどのような点をチェックすればよいのかを解説します。

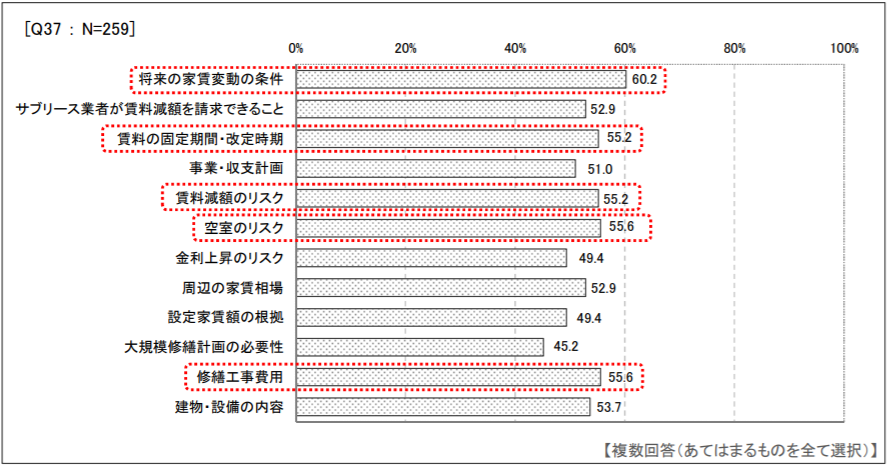

下記のデータに示されている通り、将来の家賃変動や賃料の固定期間など、重要な事項を説明している割合は6割弱です。このデータからも自身で契約の内容を確認することは重要と言えます。

- 広告費・原状回復費等

- 賃料見直しの期間(契約期間や更新時期)

- 免責期間

- 解約条件

- 不動産管理会社を信頼できるか

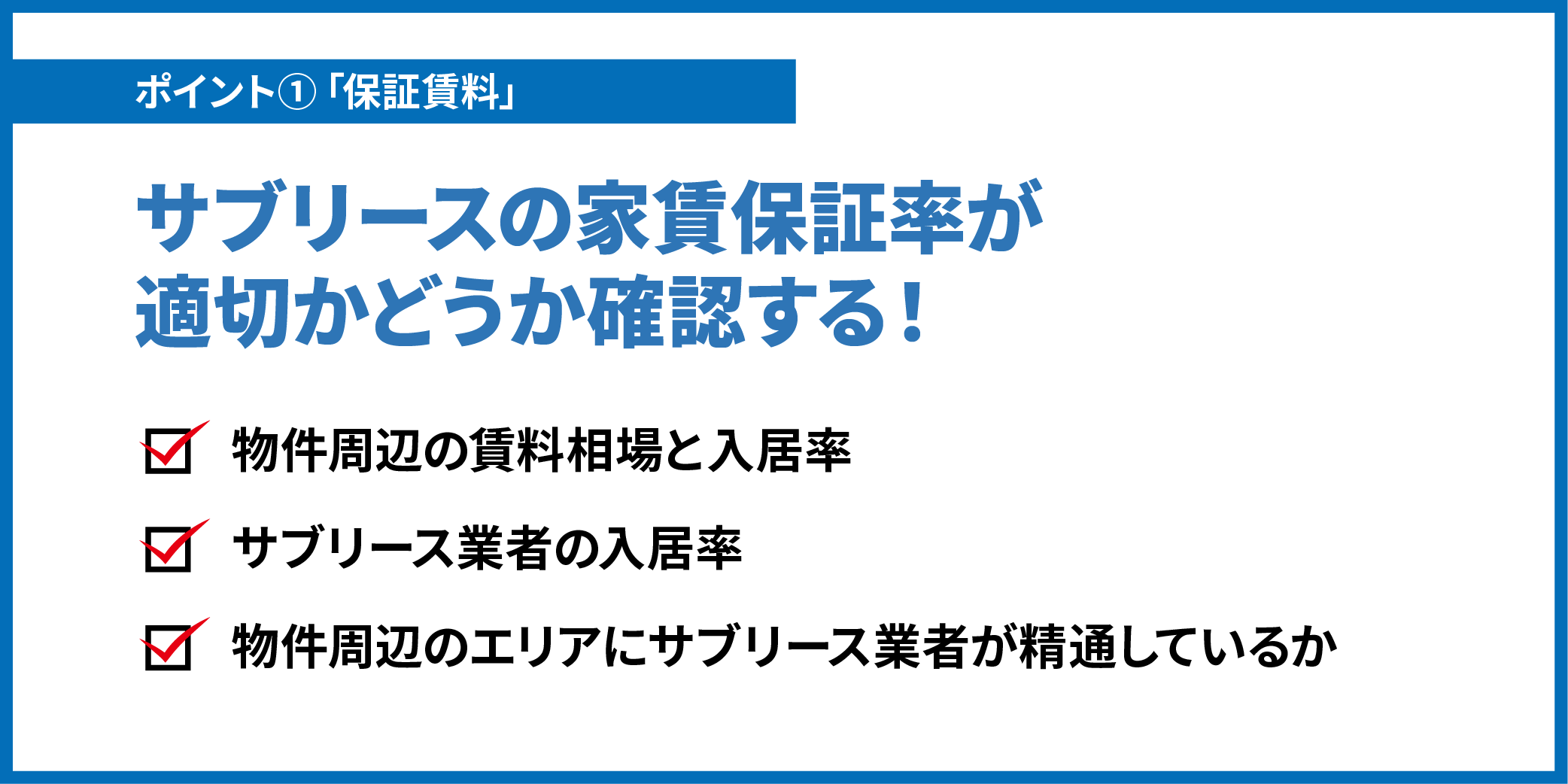

4.1.保証賃料

1つ目は保証賃料です。サブリース契約でどれくらいの賃料が入ってくるのかをチェックしてください。

サブリース契約では、家賃収入に対しておおよそ80~90%程度の家賃保証率が設定されます。この家賃保証率はサブリース業者によって、また物件の条件によって変化します。よって、例えば「家賃保証率80%だからあまりよくない」と早合点するのは得策ではありません。

- 物件周辺の賃料相場と入居率

- サブリース業者の入居率

- 物件周辺のエリアにサブリース業者が精通しているか

物件の情報やエリアの情報、サブリース業者の情報からその家賃保証率が適切かどうか、そもそもサブリースが必要かどうかをあなた自身が判断する必要があります。

物件の家賃保証率がどのような根拠で設定されているかはしっかりチェックする必要があります。

また後述の通り、多くの場合賃料見直しによって家賃保証額は変化します。将来的な家賃保証額の下落も見越して、家賃保証率が適正かどうか見極めましょう。

まとめるとオーナーがすべきことは

- 契約において家賃保証率がどのくらいか確認する(80~90%が相場)

- 提示された家賃保証率が物件の特性やエリア特性から見て適正か確認する

- 将来的な家賃保証額の下落後も、アパート経営が黒字になるか確認する

このようになります。

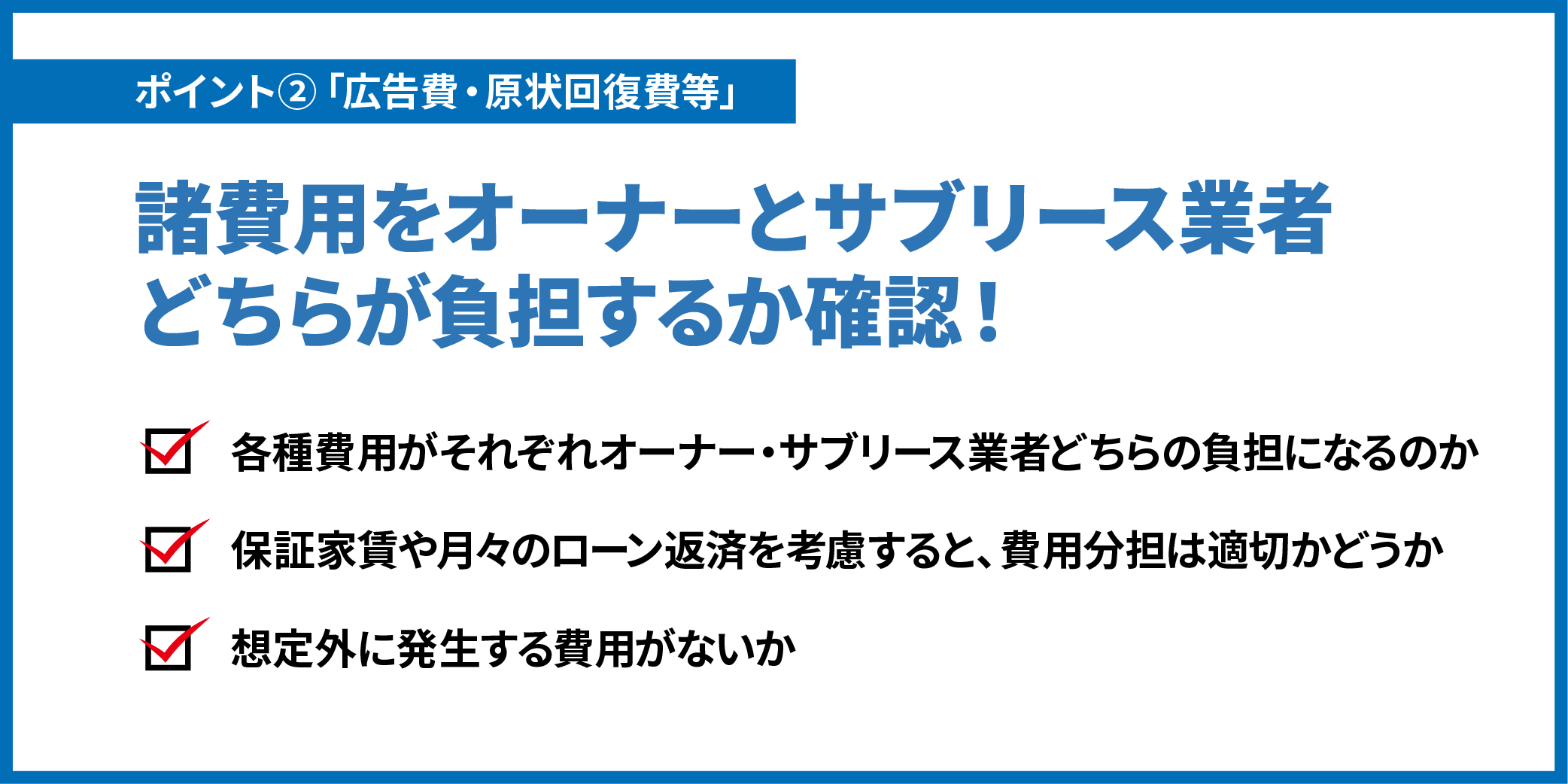

4.2.広告費・原状回復費等

2.つ目は広告費や原状回復費等をだれが負担するのかという点です。3.3.で広告費や原状回復費をサブリース業者がもつことも多いと述べましたが、すべてのサブリース契約がそうなっているわけではありません。

入居者の入居が決まった際には広告費を仲介業者に払うことになりますし、退去が出た際やアパートが古くなった際には原状回復費やリフォーム費などの修繕費用が発生します。これらの費用をオーナーが負担するのか、サブリース業者が負担するのかを確認することが重要です。

どんな費用かによって負担者が異なる場合や、毎月定額で費用を積み立てる場合などがあります。負担の詳細を確認し、思わぬ負担が発生しないかを判断する必要があります。

- 各種費用がそれぞれオーナー・サブリース業者どちらの負担になるのか

- 保証家賃や月々のローン返済を考慮すると、費用分担は適切かどうか

- 想定外に発生する費用がないか

契約書等に記載されるこうしたポイントを確認しましょう。

できるだけオーナー負担でないほうがもちろんいいですが、他の条件なども考慮し、総合的にその費用負担が適切かどうかを確認しましょう。そして、その費用分担でアパートの収益が上がるかを確認しましょう。

〇関連記事

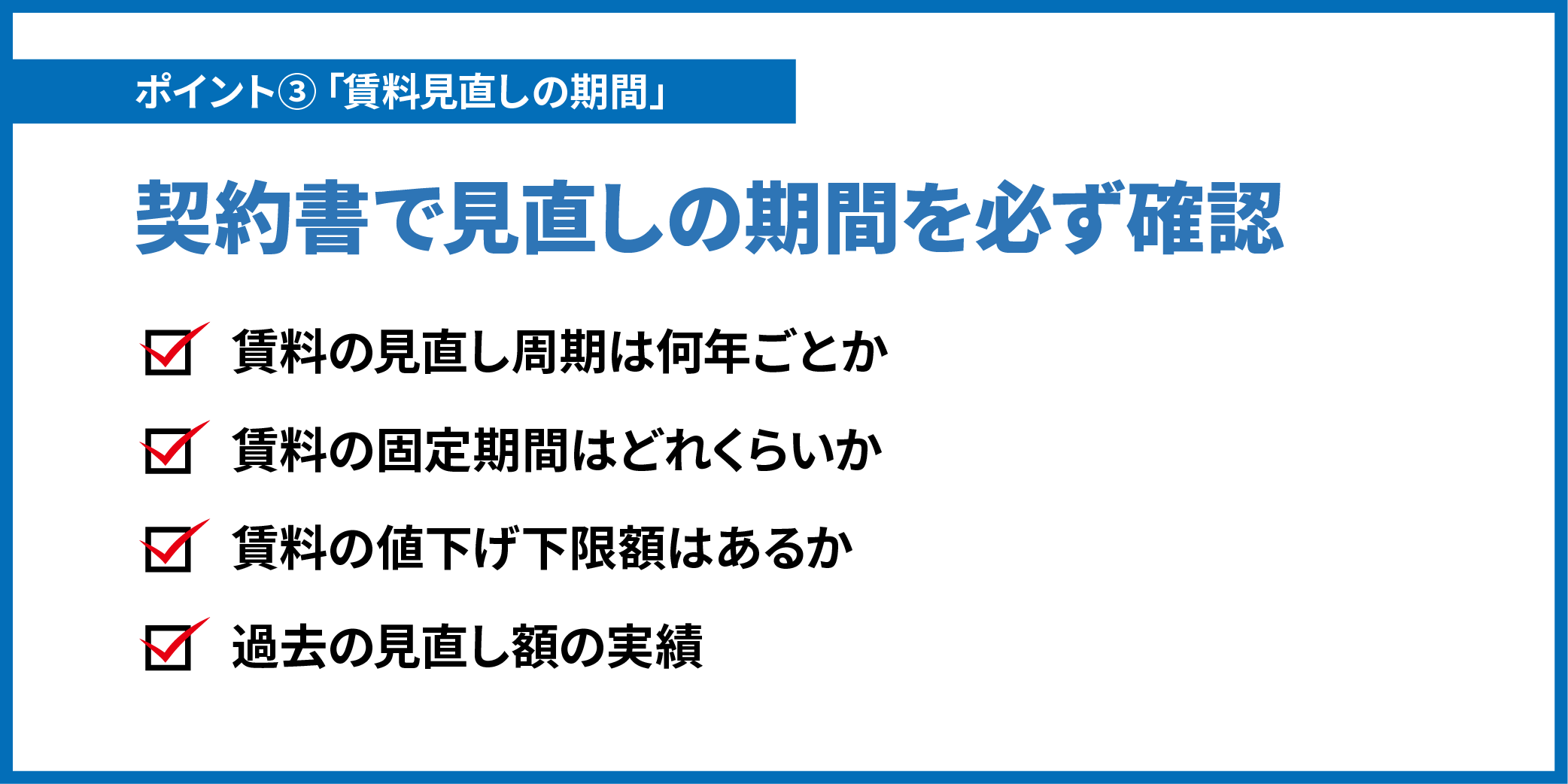

4.3.賃料見直しの期間(契約期間や更新時期)

3つ目は賃料をいつ見直すことになるのか、という点です。先ほど述べた通り、多くの場合家賃保証率は更新時に変動します。そういった賃料見直しが何年ごとに見直されるのかについてはサブリースの契約書に記載されています。思わぬ保証家賃の下落を防ぐため、必ず契約書を確認しておきましょう。

- 賃料の見直し周期は何年ごとか

- 賃料の固定期間はどれくらいか

- 賃料の値下げ下限額はあるか

- 過去の見直し額の実績

これらの点から、数年、数十年が経過した後にアパート経営が黒字になるかどうかを確認しましょう。

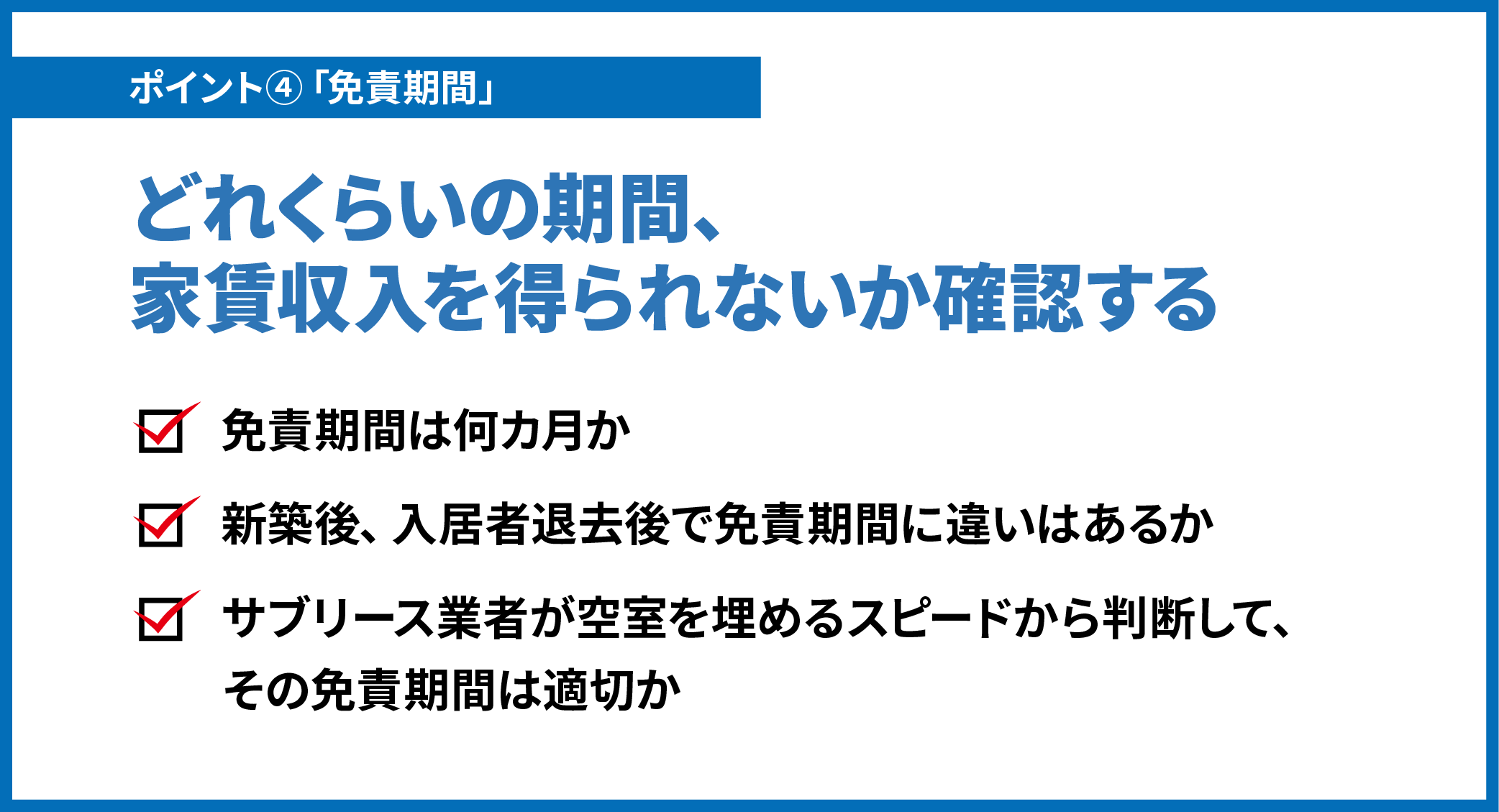

4.4.免責期間

4つ目は免責期間がどれくらいかという点です。先ほどご説明した通り免責期間の間はサブリースであっても家賃収入を得ることはできません。この期間(通常1か月~半年の間)に家賃収入が得られないことを見越しておかないと想定したアパート経営計画を達成できません。

この免責期間については

- アパート新築後(またはサブリース契約開始後)

- 入居者の退去後

の2種類があります。それぞれサブリース業者が入居者探しを行うための期間として免責期間が設けられています。それぞれの免責期間を確認しておきましょう。

- 免責期間は何カ月か

- 新築後、入居者退去後で免責期間に違いはあるか

- サブリース業者が空室を埋めるスピードから判断して、その免責期間は適切か

これらを確認しましょう。わからないことは、サブリース業者に問い合わせて必ず確認しましょう。

免責期間が〇カ月ならダメ、ということではありませんが、入退去の回数や免責期間によって、どれくらい家賃保証の損失があるのかを計算できます。それにより、アパート経営において赤字になることがないかを確認する必要があります。

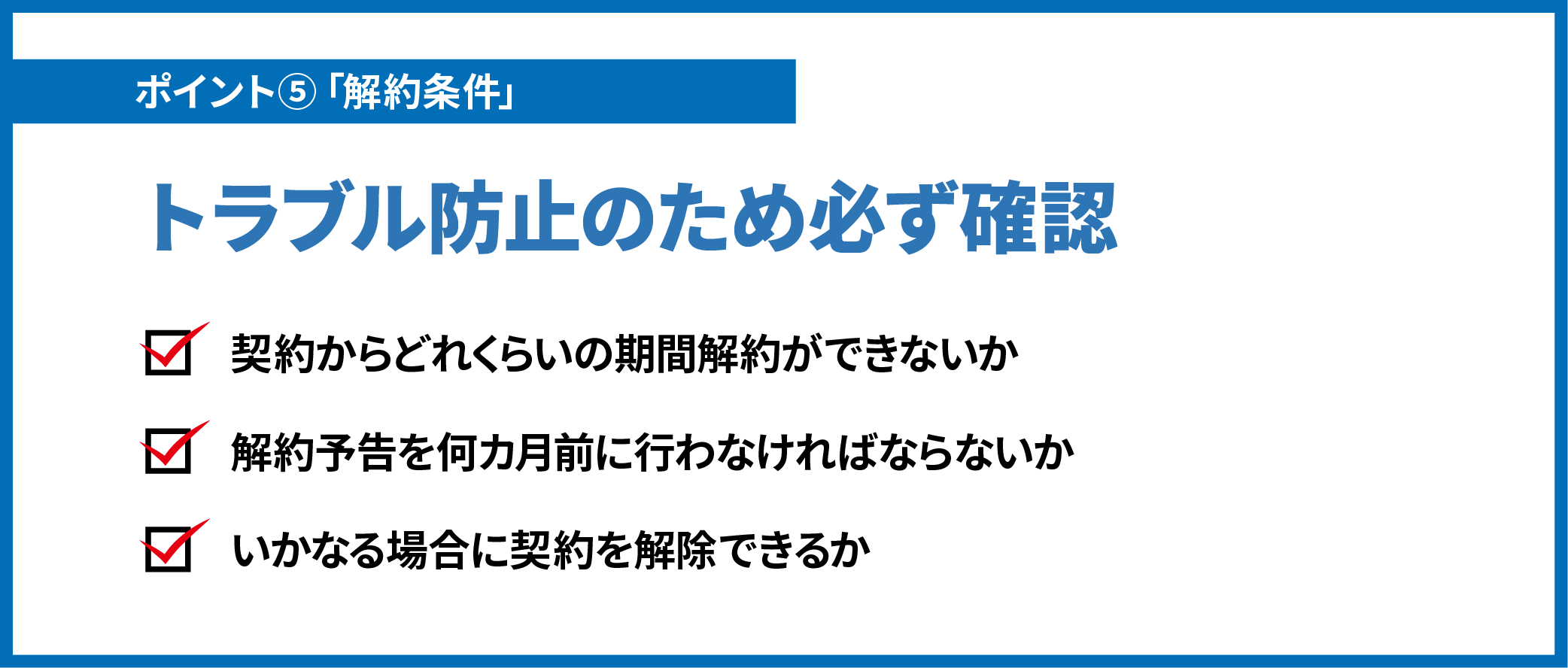

4.5.解約条件

サブリース契約を解除する際の条件についても確認する必要があります。

前提として、サブリース契約の場合建物の貸し借りに関する法律(借地借家法)上ではアパートを借り上げることになるサブリース業者の方が保護されることが多くなります。

そのため、何らかの事情でアパート手放す場合やサブリース契約が不要な場合になり解約をしようにも、スムーズに解約をすることができない場合があります。

- 契約からどれくらいの期間解約ができないか

- 解約予告を何カ月前に行わなければならないか

- いかなる場合に契約を解除できるか

これらの点を確認しましょう。

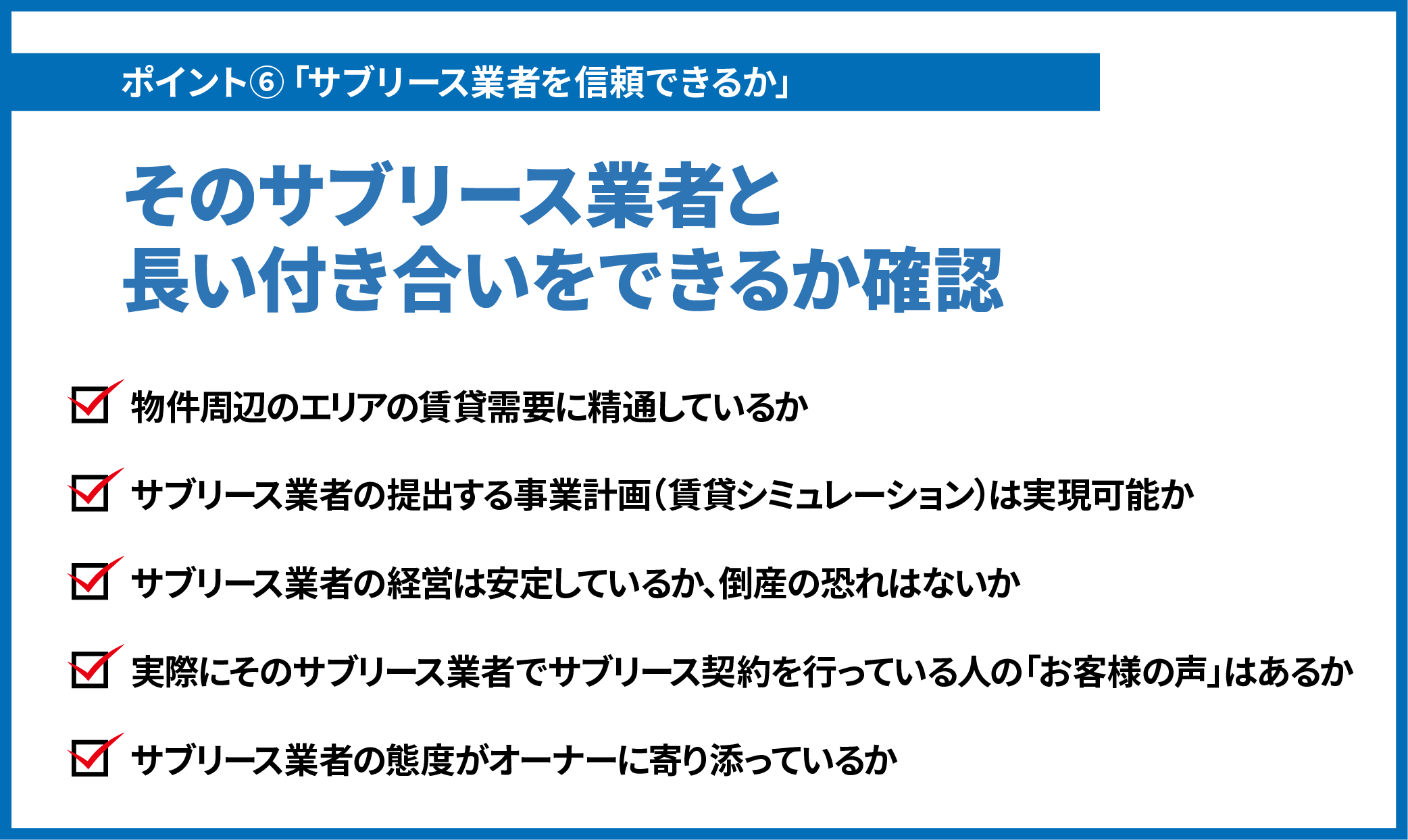

4.6.サブリース業者を信頼できるか

最後のポイントは6つの中で最重要と言えるでしょう。サブリース契約を行う場合、サブリース業者と長期間にわたる付き合いをすることとなります。そのサブリース業者が信頼できるのかどうかを見極める必要があります。具体的に見ておきたいポイントを下記に列挙しておきます。

- 物件周辺のエリアの賃貸需要に精通しているか

- サブリース業者の提出する事業計画(賃貸シミュレーション)は実現可能か

- サブリース業者の経営は安定しているか、倒産の恐れはないか

- 実際にそのサブリース業者でサブリース契約を行っている人の「お客様の声」はあるか

- サブリース業者の態度がオーナーに寄り添っているか

5.トラブルに巻き込まれたら…?

サブリース契約に関するトラブルが発生したことを受け、行政側も順次対応を行っています。

実際にサブリース契約をする上で何らかのトラブルに巻き込まれた場合の窓口として、消費者庁はじめ各省庁が相談窓口を設けています。下記に消費者庁がとりまとめを行っている相談窓口一覧を記載しますので、必要に応じて利用してください。

①賃貸住宅に関するトラブル相談

●公益社団法人 全国賃貸住宅経営者協会連合会(ちんたい協会)

※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについて、メールによる無料法律相談を行っています。

●公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会

03-6265-1555

※賃貸住宅のオーナーに対して、賃貸住宅でのトラブルやお悩みについてアドバイスを行っています。

②賃貸住宅管理業者に関する相談

●国土交通省等の窓口(最寄りの窓口にご連絡ください。)

| 北海道開発局 | 011-709-2311 |

| 東北地方整備局 | 022-225-2171 |

| 関東地方整備局 | 048-601-3151 |

| 北陸地方整備局 | 025-280-8880 |

| 中部地方整備局 | 052-953-8119 |

| 近畿地方整備局 | 06-6942-1141 |

| 中国地方整備局 | 082-221-9231 |

| 四国地方整備局 | 087-851-8061 |

| 九州地方整備局 | 092-471-6331 |

| 沖縄総合事務局 | 098-866-0031 |

※賃貸住宅管理業者には、国土交通省の登録を受けた業者と登録を受けていない業者があります。

国土交通省では、賃貸住宅管理業の適正化を図るため、賃貸住宅管理業者登録制度を実施しており、登録業者は一定のルールを守る必要があります。また、登録を受けていない業者に対して、登録制度への登録を推進しています。

③融資等に関する相談

●金融サービス利用者相談室

0570-016811(IP 電話からは03-5251-6811)

※金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的なご質問・ご相談・ご意見を金融サービス利用者相談室で受け付けています。利用者の皆様と金融機関との間の個別トラブルについて、お話を伺った上で、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスを行っています。ただし、あっせん・仲介・調停を行うことはできませんので、あらかじめご了承ください。

④消費者トラブルに関する総合案内窓口

●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)

※消費者ホットラインは、原則、最寄りの消費生活センター等の消費生活相談窓口などにつながる電話番号です。消費生活センター等に相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。

※消費生活センター等では、お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。

※オーナーが同種の行為を反復継続的に行っていない場合には、サブリース契約は消費者契約法第2条第3項に規定する消費者契約に該当する場合があり、その際には同法の適用を受ける可能性があります。

⑤法的トラブルに関する総合相談窓口

●法テラス・サポートダイヤル

0570-078374(おなやみなし)

※お問合せ内容に応じて、解決に役立つ法制度や、相談機関・団体などに関する情報を提供しています。

6.さいごに

ここまで、サブリース契約について解説しました。サブリース契約はマイナスイメージがつきがちですが、この記事のポイントを押さえていただければ自分の検討しているサブリース契約がいいものかどうか判断することができます。

ご自身でサブリース契約の良し悪しを判断し、アパート経営をぜひ成功させてくださいね。

コメント